Carole Douillard

jeudi 10 février 2011

jeudi 10 février : Carole Douillard

Tenir debout

Montage : de 10 h à 10 h 10

Démontage : de 18 h à 18 h 05

Performance de Carole Douillard interprétée par Raphaëlle Jeune, commissaire de l’exposition, 10h-18h

Écrire sur la performance de Carole Douillard est pour le moins étrange pour moi. Dans ce journal quotidien de l’exposition Plutôt que rien : démontages, je ne juge pas nécessaire de signer les textes que j’écris sur les interventions des artistes (quand ces derniers ne les écrivent pas eux-mêmes), parce que cela deviendrait répétitif et narcissique (45 fois mon nom pour une seule fois le nom des artistes). Mais aujourd’hui, je ne peux faire autrement que d’apposer ma signature, et de cette façon, elle sera ici ma fois.

Il s’agit de la signature du vecteur/support/matériau vivant d’une œuvre. Celle d’un corps-œuvre, d’un corps-action, lequel corps porte une conscience qui doit avouer quelque responsabilité sur la cause de sa présence hiératique, immobile et interminable dans le centre d’art ce jeudi 10 février.

Quelques jours auparavant, Carole Douillard me propose par téléphone la performance simple et radicale « Tenir debout ». Elle souhaite qu’une personne, – elle-même, un adhérent de la Maison populaire, un voisin – reste toute la journée debout sans bouger dans l’espace d’exposition, face à la porte d’entrée et à la webcam. Tenir debout coûte que coûte.

Cette proposition est arrivée au moment où je m’interrogeais sur la teneur du dispositif que j’avais proposé aux artistes avec Plutôt que rien : démontages, sur le paradoxe d’un protocole qui, en imposant une règle rigoureuse aux artistes (faire disparaître leurs œuvres le soir même de leur apparition, s’insérer dans une succession d’œuvres, et donc se frotter au risque du palimpseste), établissait un rapport de pouvoir contraignant tout en ouvrant un espace de liberté.

Que signifiait de créer, en tant que commissaire, une exposition dont le principe entraîne un bouleversement des paramètres de l’exposition collective, lequel génère naturellement une situation propice à la remise en cause, à la réflexion, voire à la réflexivité ? Quelle visibilité ? Quel statut pour la présence des artistes et pour celle du commissaire dans l’espace d’exposition ?

Je suggère à Carole l’intérêt que j’aurais à être parachutée dans le lieu même où surgissent quotidiennement les œuvres sous les yeux des visiteurs (rares), des adhérents (qui passent) et des spectateurs internautes (les plus nombreux), et par l’action des artistes, donc en leur présence. Je lui suggère d’être cette personne qui tiendra debout, car je pressens que c’est un juste retour des choses que d’être à mon tour assignée à résidence au centre de l’espace. Je mets ça dans la balance, comme une option supplémentaire, et je la laisse réfléchir. Quelques jours plus tard, je reçois par mail une invitation officielle de Carole Douillard me demandant si j’accepte d’interpréter « Tenir debout ».

Que s’est-il donc passé ce jour-là de mon point de vue ? Quelques notes ont été jetées dans un carnet à la faveur des trois pauses que je me suis octroyées. En voici le compte-rendu enrichi de mes réflexions a posteriori :

Trois œuvres me sont venues à l’esprit au cours de la journée, chacune à son moment, et quelques courts extraits d’un essai philosophique ont nourri ma réflexion lors des pauses : Le Neutre de Roland Barthes, trouvé par hasard dans la documentation de la Maison populaire et que je souhaitais lire depuis longtemps.

La première œuvre est une vidéo ancienne de Bill Viola, Anthem. Une petite fille seule, debout dans un hall de gare déserté, pousse un cri primal, qu’une gradation de ralentis et d’accélération de l’image vidéo fait passer par toutes les fréquences. Au son de ce cri, tour à tour stridence quasi inaudible, grognement animal ou vrombissement machinique, se succèdent les images du monde industriel, de villes surpeuplées et de chimères modernes, vis-à-vis desquelles il reste puissamment solitaire.

La seconde, c’est le 0m de Paul-Armand Gette : un point d’ancrage dans le monde, qui peut être partout, là où je me trouve.

La troisième, comme en écho à la précédente, est un film vu récemment lors d’un écran philo de la Maison pop : Being there (très stupidement traduit en français par Bienvenue M. Chance) : « être là », l’affirmation nue d’être présent à cet endroit, à cet instant, à minima. Being there est l’histoire d’un homme benêt et naïf qui, domestique cloîtré par son maître jusqu’à la mort de celui-ci, découvre le monde à l’automne de sa vie avec une perception pure et sans a priori des choses.

Loin de cette pureté de perception, que je n’ambitionnais pas d’atteindre, j’ai cependant éprouvé une forme de being there, un poids du corps, une condensation sensorielle du présent, malgré les mouvements, les sollicitations, les gens de passage, les regards intrigués et amusés, et le malaise de Malika, à l’accueil, à qui ma solitude pesait et qui hésitait entre me regarder et m’ignorer pour finalement s’habituer à la situation.

Ce sont aussi les mots de Charlie Jeffery, entendu la veille, qui m’ont accompagnée. Des mots comme « Why think when you can breathe ? » ou comme « Do something else », qui me rappelle le manifeste de l’autrisme de Robert Filliou. Comme naturellement reliée à la performance de Carole, celle de Charlie aurait aussi pu s’appeler « Tenir debout ».

Picotement dans le genou gauche, et sensation d’écrasement de mes plantes de pieds. Peu à peu mon regard a trouvé sa place sur le mur du fond : naturellement, il trace une verticale entre la webcam et la caméra sur pied placée en contrebas, et circule tranquillement de l’une à l’autre, s’arrêtant parfois au milieu, sans que j’y mette une quelconque volonté. Comment tenir debout pour personne (lorsque le centre d’art est vide) ou en regardant quelqu’un (ce qui serait une forme d’adresse et appellerait une réponse à laquelle je ne pourrais donner suite) ? Alors j’ai trouvé un subterfuge, presque inconsciemment, regarder l’œil de la mémoire ou l’œil de ceux que je ne vois pas et qui ne peuvent m’interpeller.

_Impression tenace de me trouver non pas à la place de l’artiste, mais à celle de l’œuvre, de vivre le temps de l’œuvre, et d’éprouver de l’intérieur le topos de l’exposition. Je ne suis pas sûre qu’un autre commissaire ait jamais eu la chance de rester si longtemps planté comme une statue dans un espace : c’est une expérience à faire une fois, je trouve, afin de connaître le souffle du lieu, ses bruits inaudibles, ses courants d’air, sa charge électrique, les variations de sa densité et les flux qui le traversent… Je ne peux plus voir aujourd’hui l’espace de façon uniquement spatiale et instrumentale, j’en perçois aussi la matière invisible et le potentiel énergétique.

J’aurais voulu pouvoir me concentrer sur ma respiration pour voir ce que cela donne, mais je n’y parviens pas, ma concentration dérive vite vers un vagabondage des pensées et des sensations que je ne peux faire autrement que de suivre.

Je m’interroge sur la définition de ce que je suis en train de faire : est-ce une interprétation, une incarnation ou une réalisation ? J’assume totalement la co-responsabilité de la situation, et ne ressens nullement ce que Carole nommera de son côté, simultanément, l’« exhibition » du commissaire. Finalement, nous nous sommes mutuellement tendu la perche, chacune y trouvant un intérêt pour ses propres recherches, ses propres questionnements. C’est l’œuvre de Carole, dont je suis consciemment et volontairement partie prenante, en tant que corps d’abord, puis en tant qu’incarnation statutaire de relations multiples : artiste/commissaire, artiste/œuvre/commissaire, commissaire/exposition, commissaire/lieu, etc.

Après une pause déjeuner un peu copieuse chez le meilleur turc de Montreuil, le début d’après-midi me voit dans une torpeur improductive. Ne rien faire qui porte à conséquence… j’avais souhaité que cette expérience unique me permette de découvrir de nouvelles choses, mais là, je me laisse porter par mes pensées ouatées et rien n’en sort. Du moins sur le moment.

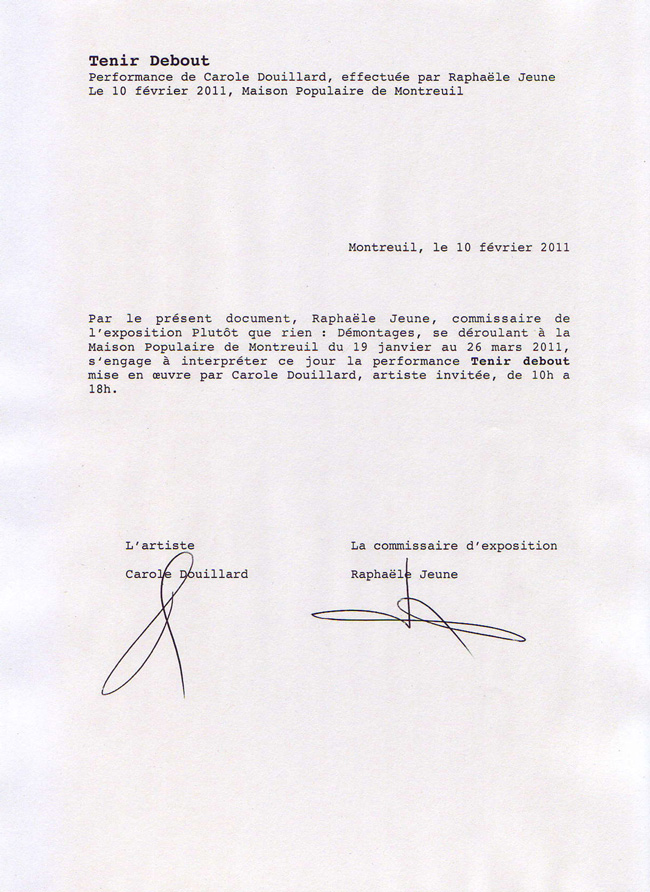

Une mère et sa fille rentrent dans le centre d’art, non pour le traverser vers les salles de cours, mais pour voir ce qui est à l’œuvre aujourd’hui. Une visite de voisinage comme on en voudrait tous les jours. Intriguées, elles me regardent, se dirigent vers le petit cadre dans lequel est présenté le contrat qui lie l’artiste à l’exécutante, rient à sa lecture, et se rendent au fond de la salle pour passer en revue toutes les interventions précédentes, affichées sur le mur en enfilade. Puis sortent.

Pourquoi suis-je ici, debout, pour qui ? Est-ce de l’exhibition comme dans une foire (je finis par envisager cette idée), est-ce une tentative d’épuisement ? Ou celle de me rendre improductive ? J’aurais pu faire tellement de choses… « There are so many things that didn’t happen » (Charlie Jeffery). Mais qu’est-ce que cela change dans la production globale du monde ? Rien.

Il y a un peu de passage cet après-midi, et toujours ce silence assourdissant brisé par des bruits légers mais que ma sensorialité aiguisée surdimensionne : sifflement des ordinateurs, clapotis des touches du MacBook de Carole (qui reste avec moi, ne me quitte pas, me soutient), bip de son appareil photo qui se rapproche de moi de temps en temps, grincement de la porte lointaine du bâtiment de l’administration, voitures et camions qui passent dans la rue, et mes deux bruits intérieurs que je connais bien mais que je n’entends que dans le silence, donc rarement (tout le monde en a, je présume, ce sont sans doute les influx électriques dont nous sommes parcourus) : un bourdonnement de frigo en tierce majeure et une sorte de vibration cosmique en staccato.

Un jeune couple pénètre dans l’espace et, après quelques secondes de silence, interroge Malika. « C’est quoi un commissaire ? », demandent-ils.

Oui, c’est quoi ? Cela fait des années que je me pose cette question sans parvenir à y répondre, parce que je n’en conçois pas de définition figée. Je préfère garder les contours de ce mot (mal choisi) mouvants.

Est-ce au fond ce que je suis en train de tenter de faire avec les artistes ? Aujourd’hui, mais aussi tous les autres jours ? Créer les conditions d’une expérience particulière de l’œuvre, des œuvres, qui en déploie la charge plastique, spatiale, symbolique et aussi politique ?

La dimension expérimentale de Plutôt que rien : démontages a le mérite de faire émerger des questions sur ce qui relève souvent de l’évidence...

Je passe en revue toutes les œuvres qui se sont succédées, jour après jour, dans le lieu qui résonne encore de leurs répercussions. J’en perçois mentalement la spatialité, la présence fantomatique, spectrale dirait Derrida. A nouveau aujourd’hui, elles surgissent comme des événements inouïs. Je m’interroge sur leur présence/absence, sur les traces invisibles et pourtant bien réelles qu’elles ont laissé et laisseront encore. Pour qui sont-elles encore là, et si elles ont été là un jour, comment étaient-elles présentes ? Physiquement dans l’espace, ou pixellisées sur la surface de la webcam ? Ce n’est pas la même exposition.

Je m’interroge aussi sur ma présence/absence. Sur le fait que la procédure choisie me conduit à accompagner les artistes autant que possible, dans l’espace et le temps même d’apparition et de disparition de l’œuvre, comme Carole m’accompagne aujourd’hui. Mais que je ne peux le faire que selon un ratio 50/50. 50% présente/absente dans l’espace réel et 50% présente/absente devant l’image de la webcam.

Vers le soir, je suis encore là, debout immobile, le regard fixé au loin (au loin dehors ou au loin dedans, je ne sais plus), une mère passe juste à côté de moi avec un petit enfant de 3 ans environ qui lui demande : « Maman, elle fait quoi la dame ? » Et la mère de répondre : « Et bien tu vois, ils ont enlevé l’exposition. »

Raphaële Jeune